篠笛は古来より日本各地に伝わる笛です。

全国に数多くある祭囃子や神楽と共に伝えられ、六つ穴や七つ穴などさまざまな種類の笛が、それぞれの地域に受け継がれてきました。

その後時代を経て、歌舞伎囃子の三味線との相性を考えられた笛が生まれ、唄用の篠笛として広まりました。

さらに、現代ではドレミ調に調律された篠笛も広まっています。

大塚竹管楽器では「古典調・邦楽調(唄用)・洋楽調(ドレミ調)」の3 種類の篠笛があります。

祭囃子で奏でたい、長唄や民謡を奏でたい、ピアノなど洋楽器と合わせたいなど、目的に合わせてお選びください。

篠笛は、古来より庶民に親しまれてきた竹管楽器です。

村のみんなが楽しみにしてきた祭りで、ピーヒャラ ピーヒャラ と鳴り響く澄んだ音色は、

私たち日本人の心に染み込んだ 暮らしの一部として存在してきました。

ときには、気を駆り立てて祭りを盛り上げ、ときには、さまざまな情緒をしっとりと歌い上げる。

篠笛の奏でるその時間は、庶民の暮らしに欠かせない、小さな幸せのひとときだったのではないでしょうか。

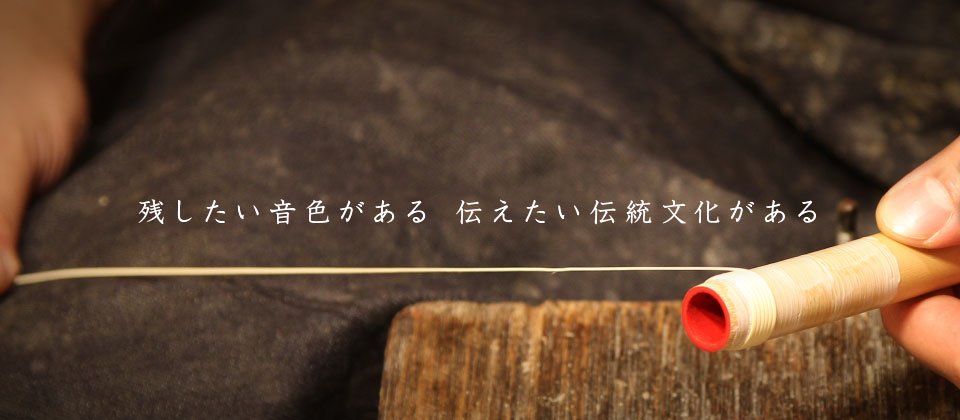

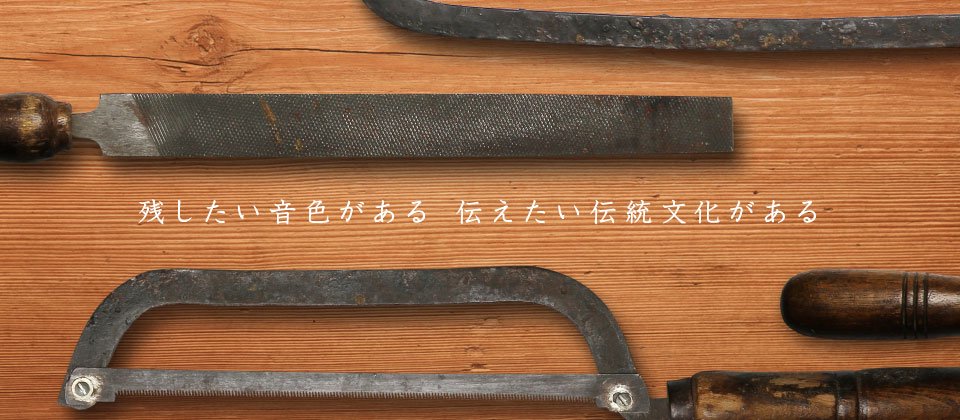

私たち大塚竹管楽器の笛師は、その小さな幸せのひとときを守るため、一本一本 正直に篠笛に向き合っています。

その年一番と思える篠竹を買い付け、全国各地に伝わる音色を大切にし、受け継がれてきた技術によって篠笛を丁寧に仕上げていきます。

私たちには、今、残したい音色があり、そして伝えたい伝統文化があります。

竹を知りつくし、音を知りつくし、一本一本 丁寧に篠笛作りに取り組む職人の想いがそこにあります。

江戸末期より受け継がれてきた手仕事 獅子田の篠笛は、小さな幸せのひとときをお届けします。

◆ショールーム試奏購入・篠笛ワークショップのご予約について◆ご予約サイトから承っています。前々月末からカレンダー開放いたします。カレンダーが選択できないお日にちは満員かクローズ日でございます(例)3月2日の予約を取りたい場合は1月末日からご予約可能https://coubic.com/fueya

♪篠笛lesson studio♪「f+studio」★防音設備ながら中では十分に音が響く。とても気持ちよく篠笛が吹けます。ワークショップやレッスンなどのご案内をインスタグラム @fstudio716 にてアップしています。プロの奏者のレッスンで個々に合わせた指導を心がけていますので吸収しやすいです。篠笛レッスンスクール「OTO class」は現在「Zero class入門」「One class初心者」2クラスに分かれています。随時生徒募集中ですお電話・メール・DMなどでお問い合わせください。 カフェのようなお洒落な外観、店内に設計しました。土曜日のみランチカフェ営業しております。こちらも是非インスタグラムをチェックしてみてください☆Instagram:fstudio716 だんじり祭りに是非!大塚竹管楽器の篠笛(古典調、邦楽調、洋楽調)は日本産の材料にこだわり、入谷工房にて製作・販売しております。皆様により良い商品をご提供出来ますようにこれからも努力して参ります。

有限会社大塚竹管楽器

本社・工房・ショールーム/

〒121-0836 東京都足立区入谷7-16-2

TEL 03-3856-6890(営業時間内のみ・作業によっては電話に出られない場合がございます)

その他お問合せにつきまして、返信までに数日いただく場合もございますのでご了承ください。

FAX 03-3856-6892

ショールーム営業時間/

9:00am-11:00am/14:00pm-16:00pm

本社・工房営業時間/

9:00am-12:00am/13:30pm-17:00pm

定休日/日曜日・祝日

F+BASE 〜篠笛宣伝キッチンカー〜

都内マルシェなど出店しています。詳細はSNSにて随時UP。

お電話でのご注文は間違い等の原因となりますので、

受けつけておりません。ご了承のほどお願いいたします。

獅子田・竹峰・竹渓・東雲・麗・雲雀・茜音・波音 は、

有限会社大塚竹管楽器のブランドで登録商標です。